|

|

|

|

di Orlando Fedeli 1

|

postato: 14 ottobre 2024 |

|

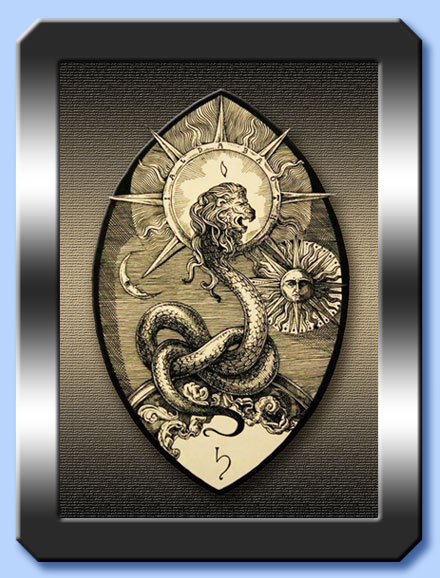

Sopra: una raffigurazione di Yaldabaoth (un nome aramaico), il dio malvagio (o demiurgo), con il corpo di Serpente e la testa di leone, che per gli gnostici avrebbe creato la materia racchiudendovi lo spirito come in un carcere. Da qui l'odio degli gnostici per la riproduzione umana. |

Con la caduta del comunismo, ciò che era già manifesto qua e là si è irradiato in tutto il nostro scettico XX secolo: c'è stata una grande esplosione di misticismo. Si parla solo di oroscopi, di Tarocchi, di induismo, di omeopatia, di alchimia, di occultismo e di esoterismo, e si diffondono superstizioni di ogni tipo. E anche gli atei marxisti hanno iniziato ad esporre sulle loro auto la scritta «Credo negli elfi».

Il fenomeno è stato così invasivo che la famosa rivista internazionale 30 Giorni ha iniziato a pubblicare ripetuti articoli sul misticismo ereticale e sulla Gnosi. E ciò che riguardava solo gli studiosi è divenuto un argomento ampiamente pubblicizzato e universalmente accettato 2. Diventa così oggi molto più chiaro quale fosse la ragione della saggista e filosofa francese Simone Pètrement (1907-1992), la quale, analizzando la letteratura dal Romanticismo in poi, cioè dalla Rivoluzione Francese (1789-1799), concluse: «A giudicare dalla nostra letteratura, siamo entrati in un'epoca gnostica» 3.

Il filosofo, politologo e storico tedesco Erich Voegelin (1901-1985), esaminando i sistemi totalitari del nostro tempo - nazismo, fascismo e comunismo - giunse alla conclusione che erano sistemi gnostici, e che i partiti che adottarono questi sistemi erano, in effetti, «surrogati» della religione. Egli non esitò a mettere nello stesso paniere della Gnosi anche la psicanalisi e il progressismo:

|

«Con il termine "movimenti gnostici" intendiamo riferirci a movimenti come il progressismo, il positivismo, il marxismo, la psicanalisi, il comunismo, il fascismo e il nazionalsocialismo (nazismo)» 4. |

Non mancano le persone che vedono riflessi dell'antica Gnosi nella stessa scienza moderna. Ad esempio, il critico e saggista francese Jacques Lacarrière (1925-2005) ha definito Einstein, Planck e Heisenberg «questi gnostici del nostro tempo» 5.

Senza voler sottoscrivere le conclusioni della sua opera, è interessante, però, ricordare il best-seller del fisico australiano Fritjoff Capra intitolato Il Tao della fisica (1975), che mira a collegare tutta la fisica moderna allo gnosticismo. Potremmo citare tanti altri autori. Per i limiti di un articolo, però, bastano i fatti, questi studiosi e le riviste di divulgazione culturale.

Sopra: Fritjoff Capra e il suo

libro Il Tao della fisica.

Quando si studia la Gnosi si entra in un labirinto pieno di nebbie, cercando di scoprire segreti che ci permetterebbero di raggiungere un mistero. Non sorprende che l'argomento si presti a confusione. È quindi necessario stabilire delle distinzioni. E il primo è tra panteismo e Gnosi. Il Dictionnaire de Théologie Catholique 6 cita, a casaccio, dottrine panteistiche e gnostiche, senza distinguerle.

Il suo elenco spazia dalla religione induista, a quelle dell'Egitto, della Cina e dalla Caldea, passando per i filosofi greci Eraclito (535-475 a.C.) e Parmenide (541-450 a.C.), fino al sufi Ibn Arabi (1165-1240), a Tommaso Campanella (1568-1639), all'enciclopedista Denis Diderot (1713-1784), al filosofo Immanuel Kant (1724-1804), a Novalis (1772-1801) e ai romantici.

Ora, il panteismo è la dottrina che ritiene che tutto - compresa la materia - sia Dio. La Gnosi, al contrario, in quasi tutti i suoi sistemi, condanna la materia come un'opera malvagia. Semplificando un po' il problema, le cui complessità non possono essere esaminate entro i limiti di questo articolo, si può dire che il panteismo rappresenta una corrente piuttosto ottimista, mentre la Gnosi è pessimistica 7.

Il panteismo è naturalistico (nulla al di fuori della natura e quindi niente soprannaturale), monistico (una dottrina che riporta la pluralità degli esseri ad un'unica sostanza o ad un unico principio) e tende al razionalismo (corrente filosofica basata sull'assunto che la ragione umana può essere la sola fonte di ogni conoscenza). La Gnosi invece è dualistica (due principî in lotta tra loro), anti-cosmica e anti-razionalista.

|

Sopra: la Gnosi ci vuole far passare dalla fede nel Dio che si fa uomo (l'Incarnazione), all'Uomo che rifiuta il suo status di creatura e con le sue forze si fa dio (auto-deificazione). |

Ma si tratta di una distinzione che in alcuni casi dovrebbe essere sfumata, perché alcuni sistemi gnostici sono ambivalenti, rispetto al mondo materiale, che è dialetticamente amato e odiato allo stesso tempo 8. Esistono invece sistemi panteistici che ammettono la trasformazione della materia in spirito, al termine dell'evoluzione 9. Ad esempio, nel sistema panteistico del filosofo greco Plotino (203-270) c'è una chiara tendenza alla Gnosi, sebbene questo autore neoplatonico scrisse addirittura un'opera contro gli gnostici del suo tempo. Varrebbe la pena dire anche che il panteismo è un'anticamera della Gnosi, sistema riservato a spiriti più inclini al fiero misticismo che alla sensualità.

Per concettualizzare la Gnosi, potremmo dire che essa mira ad essere «la Conoscenza dell'inconoscibile». Evidentemente questa concettualizzazione rivela una contraddizione tipica della Gnosi. Conoscere l'inconoscibile è una contraddizione concettuale e logica. Ma è noto anche che la Gnosi rifiuta l'intelligenza e la logica in quanto ingannevoli. La vera conoscenza sarebbe quindi intuitiva, immediata e non discorsiva o logica.

Per lo gnosticismo conoscere l'inconoscibile, infatti, significa donare all'uomo la Conoscenza di Dio e del male, cose impossibili da comprendere. Infatti, non possiamo comprendere o conoscere l'essenza stessa di Dio, che è un Essere infinito e trascendente, impossibile da catturare dal nostro intelletto. Nemmeno possiamo comprendere il male e il peccato: il male come essere non esiste, e il male morale non ha motivo di giustificarlo. La Gnosi intende quindi offrire all'uomo una conoscenza naturale che le permetterebbe di comprendere - e quindi di superare - Dio, di comprendere il male e, inoltre, di conoscere la sua natura più intima, che sarebbe divina.

|

Sopra: attraverso la Conoscenza (gnôsis), riscoprendo la scintilla divina che dimora in lui (racchiusa nella materia malvagia), l'uomo crede di poter diventare un essere divinizzato. |

La Gnosi è quindi la religione che offre all'uomo la conoscenza del bene e del male. Ora, si sa che l'albero dal frutto proibito nell'Eden era proprio l'albero della conoscenza o scienza del bene e del male (Gn 2, 10). Quindi la Gnosi sarebbe stata la tentazione di Adamo ed Eva. Il Serpente, infatti, promise ai nostri progenitori che, se avessero mangiato il frutto proibito, «sarebbero stati come dèi, conoscendo il bene e il male» (Gn 3, 5). La tentazione di Adamo ed Eva era quella di diventare dèi. Questa è la grande tentazione dell'uomo, che, spinto dall'orgoglio, come Lucifero, non ammette di essere una creatura finita e non accetta la sua contingenza.

«Sarebbero stati come dèi, conoscendo

il bene e il male» (Gn 3, 5).

|

Nota a cura del Centro Culturale San Giorgio

In greco, Gnôsis significa Conoscenza. Non una conoscenza che può essere raggiunta attraverso l'uso dell'intelletto, ma una Conoscenza mistica, una sorta di Illuminazione, che può essere acquisita «magicamente» dall'iniziato. In cosa consiste questa Conoscenza «magica»? Secondo la spiegazione più comune che la Gnosi utilizza per spiegare la creazione dell'Universo, in principio Dio era tutto ciò che esisteva, il tutto era divisibile (emanazionismo), e tutte le particelle risultanti da questa divisione (Eoni) erano identiche tra loro.

Ogni particella era identica al tutto. Così ciascuna parte si riconosceva nel tutto e il tutto si riconosceva in ciascuna parte... Ciò rimase così fino all'emanazione di un Eone diverso. Poiché questo era diverso, gli altri non si riconoscevano in lui. Ciò in qualche modo causò la creazione del mondo materiale e l'imprigionamento degli Eoni (particelle divine) nella materia.

Fu allora che, secondo la teoria gnostica, il demiurgo (la divinità malvagia in sostanza, perché diversa) creò il mondo materiale e vi imprigionò la divinità buona. Il ruolo dello gnostico sarebbe quello di ottenere la «Conoscenza» per liberare la divinità contenuta nella materia, o più specificamente, in se stessa. Così, mentre per i cristiani Dio salva l'uomo, per la Gnosi è l'uomo che salva Dio. Da qui anche la pretesa metafisica dell'uomo di essere effettivamente Dio. |

Questa tentazione è, infatti, una rivolta antimetafisica. Ora, questo è un altro modo di concettualizzare la Gnosi: una rivolta antimetafisica. Se ammettiamo questa interpretazione della tentazione adamica, dovremo concludere che esiste una continuità della Gnosi nella Storia. Ed è ciò che osservano gli studiosi: la Gnosi si presenta realmente come una religione a volte nascosta, a volte pubblica, che mantiene unità e continuità nel corso della Storia.

Il critico letterario Ladislao Mittner (1902-1975), studiando il pietismo protestante, una sètta mistico-gnostica originata dai trattati del luterano Jacob Böhme (1575-1624) e fondata da Philipp Spenner (1635-1705), collega questa sètta ad un'unica grande corrente gnostica esistente nella Storia. Per rappresentare l'unità del fenomeno religioso gnostico, Mittner utilizza l'immagine molto specifica e molto convincente del fiume carsico.

Nel Carso, una regione calcarea dell'ex Jugoslavia, ci sono fiumi che improvvisamente scompaiono nel terreno calcareo estremamente permeabile e cominciano a scorrere sottoterra, riapparendo in superficie a molti chilometri di distanza. Un fiume carsico è un fiume che appare e scompare, diventando a volte visibile e a volte nascosto lungo il suo percorso. Mittner afferma che

|

«è quasi impossibile distinguere il pietismo da tante altre sètte religiose dell'epoca. Singolari filoni del movimento presentano fenomeni carsici: appaiono, scompaiono e, all'improvviso, riappaiono più avanti, senza che l'identità del filone sia adeguatamente dimostrabile» 10. |

Questa è la Gnosi: nella Storia è un fenomeno religioso di tipo carsico. Questa unità storica della Gnosi nel corso dei tempi e delle civiltà è confermata da molti autori. Il filosofo svizzero Dennis de Rougemont (1906-1985), ad esempio, scrive:

|

«Più vicino a noi di Platone e dei Druidi, una sorta di unità mistica del mondo indoeuropeo emerge sullo sfondo delle eresie del Medioevo. Se abbracciamo l'ambito geografico e storico che va dall'India alla Gran Bretagna, scopriamo che una religione si diffuse in quelle terre, a dire il vero, in modo sotterraneo, fin dal III secolo della nostra era, sincretizzando l'insieme dei miti del Giorno e della Notte così come erano stati elaborati inizialmente in Persia, poi nei segreti gnostici e Orfici, e infine nella fede manichea» 11. |

A sua volta, lo storico francese Henri-Irénée Marrou (1904-1977) attesta:

|

«Infatti, la Gnosi e il suo dualismo pessimistico esprimono una delle tendenze più profonde dello spirito umano, una delle due o tre opzioni fondamentali tra le quali l'uomo deve infine scegliere. Claude Tresmontant ha ben mostrato la permanenza della tentazione gnostica, riapparendo continuamente in forme diverse nel pensiero occidentale nel corso della sua storia nei bogomili e nei catari del Medioevo, in Spinoza, in Leibnitz, in Fichte, in Schelling e in Hegel.

Questa storia potrebbe continuare oltre il romanticismo tedesco e fino ai nostri giorni: il destino di Simone Weil è particolarmente significativo; fu il suo neognosticismo a fermarla definitivamente sulla soglia della Chiesa e la sua eredità fu ritrovata nell'opera storica della sua amica e discepola Simone de Pétrement» 12. |

Il tema, oltre ad essere misterioso e affascinante, è attualissimo. Torneremo su di esso per informare gli amici lettori sulle nebbie che hanno avvolto il nostro tempo dopo il Concilio Vaticano II e la fine del marxismo.

|

|

![]()

Note

1 Traduzione dall'originale portoghese Gnose: religião oculta da história, a cura di Paolo Baroni. Articolo reperibile alla pagina web

https://www.montfort.org.br/bra/veritas/religiao/gnose/

Sito web: https://www.montfort.org.br/

2 Cfr. 30 Giorni, «Lutero? Delírio Maniqueísta» («Lutero? Delirio manicheista»), Anno VII, febbraio 1992, pag. 54; Anno V, n.2, febbraio 1990, pag. 3. In questa rivista viene citato il Cardinale Henri-Marie de Lubac (1896-1991), per il quale nella cultura attuale prevale la corrente spiritualista, mistica e gnostica della Massoneria.

3 Cfr. S. Pètrement, Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichéens («il dualismo presso Platone, gli gnostici e i manichei»), PUF, Parigi 1947, pag. 347.

4 Cfr. E. Voegelin, Il mito del Mondo Nuovo, Rusconi, Milano 1976, pag. 16.

5 Cfr. J. Lacarrière, Les Gnostiques («Gli gnostici»), Gallimard, Parigi 1973, pag. 78.

6 Cfr. A. Vacant-E. Mangenot, Dictionnaire de Théologie Catholique («Dizionario di Teologia Cattolica»), Letourzey et Assé, Parigi 1932, voce «Panteismo».

7 Cfr. P. A.-J. Festugère, La Revèlation d'Hermes Trimegiste («La rivelazione di Ermete Trismegisto»), Lecoffre J. Gabalda, Parigi 1954, 4 volumi.; vedi specialmente il vol. III intitolato «Les doctrines de l’âme» («Le dottrine dell'anima»), pagg. 73-83.

8 Cfr. R. M. Grant, La Gnose et les origines chretiènnes («La Gnosi e le origini cristiane»), Seuil, Parigi 1964, pag. 17.

9 Cfr. H. C. Puech, Position spirituelle et signification de Plotin («Posizione spirituale e significato di Plotino»), in Enquête de la Gnose, vol. II, Gallimard, Parigi, pagg. 74-75.

10 Cfr. L. Mittner, Storia della Letteratura Tedesca. Dal Pietismo al Romanticismo, Einandi, Milano 1964, pag. 40.

11 Cfr. D. de Rougemont, L'amour et l'Occident («L'amore e l'Occidente»), Plon, Parigi 1939, pag. 47. Il manicheismo fu una religione fondata dal profeta iraniano Mani all'interno dell'Impero sasanide. Esso predicava un'elaborata cosmologia dualistica che descriveva la lotta tra il bene e il male rappresentati il primo dalla luce e dal mondo spirituale e, il secondo, dalle tenebre e dal mondo materiale; ove attraverso un continuo processo all'interno della storia umana, la luce (che influisce sulla condotta e sulla psicologia umana) viene gradualmente rimossa dal mondo materiale e restituita al mondo spirituale da cui proviene. In altri termini, questo estremo concetto dualistico con cui viene interpretata l'opera divina riserverebbe allo stesso essere umano la missione di separare il male (il mondo materiale, l'ombra) dal bene (il mondo spirituale, la luce). Questa forma di eresia dello zoroastrismo si diffuse rapidamente nelle regioni di lingua aramaica. Essa ricomparve nel XIV secolo in Francia dove gli eretici gnostici erano detti «albigesi» o «catari» (dalla città di Albi, nel Sud della Francia dove erano numerosi (N.d.R.).

12 Cfr. H. I. Marrou, prefazione all'edizione francese dell'opera di R. M. Grant, La Gnose et les origines chretiènnes («La Gnosi e le origini cristiane»), Seuil, Parigi 1964, pag. 8. Simone Weil (1909-1943) fu una filosofa di origine ebraica. Dapprima marxista, in seguitò ella si avvicinò alla religione cattolica senza però aderirvi in maniera esplicita.